コンドットスタッフのA山です。

みなさまごきげんいかがでしょうか。

今回はちょっと角度の違うイラストレーターTIPS。

過去、A山は出力データ制作職担当希望者の面接を担当していたことがありました。基本的には人柄を見たり、希望条件を聞いて弊社の求める人を採るという普通の採用でしたが、イラストレーターの習熟度テストも同時におこなっておりました。

テストといってもごく簡単なもので、普通にイラレを使っていれば余裕でパスできるものです。基礎的なイラレ理解があるかと、スピードが大事な仕事なので操作のスピード感を見るのが主な目的でしたね。

そのテストの中でA山が考えたものに「10mm角の正方形を10mm間隔でヨコに10個、タテに10個ならべてください」というものがありました。

これは我ながらなかなかいい問題だとA山は今でも思っているのですが(笑)、今回はそのやり方を紹介するという趣向ですよ。

やり方はいくつもある

この「四角形100個問題」、やり方はいくつもあります。模範解答的な効率のいいやり方はありますが、それ以外にも実にさまざまなやり方があり、使い手の個性や知識がよく見える問題なのです。

それら種々の解法から、いくつかを今回はご紹介しましょう。

まずは準備「四角を作る」

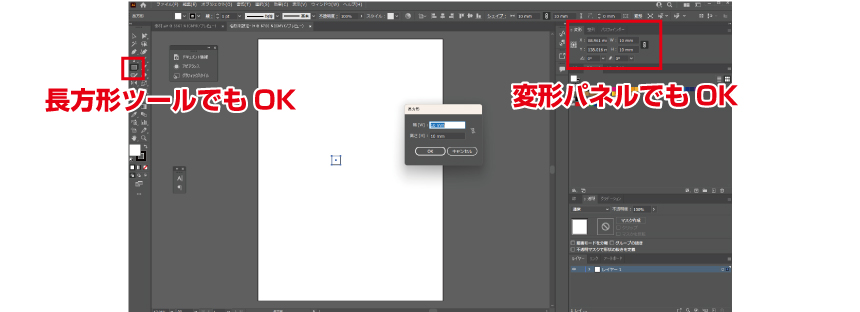

スタートは10mm角の四角を作るところから。

普通に考えれば「長方形ツール」を選んでカンバスをワンクリック、ダイアログを出してタテヨコに10と入力すればおしまいですね。

でもほかのやり方もあります。「長方形ツール」で適当に長方形を描き、変形パネルに「10」を入力。これでもできます。

工数的にはほぼ変わりませんが、四角を作るだけでも分岐があるという話です。

①模範解答?オーソドックスで手早いやり方

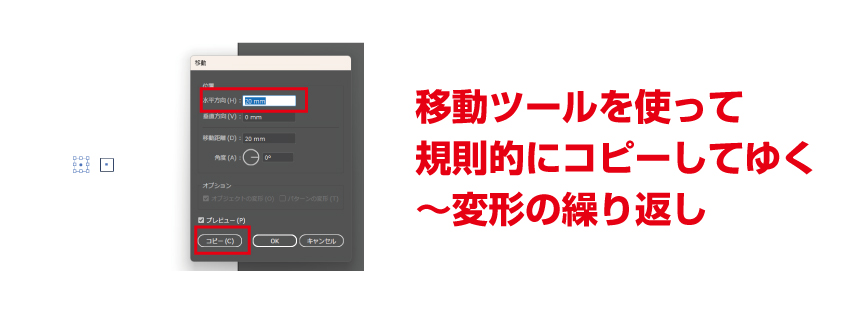

さて、まずは最もオーソドックスなやり方。「移動ツール」を使います。

四角を選択した状態で「移動ツール」をダブルクリックしてダイアログを表示させます。

そして、「水平方向」に20を入力。これで四角が右に20mm移動することになりますが、ここでダイアログの「コピー」をクリック。

これで10mmの間隔をあけて四角がコピーされました。

あとは「オブジェクト」メニューで「変形の繰り返し」を四角が10個になるまで繰り返しましょう。ヨコに10個、四角が並びます。

出来上がった四角をすべて選択し、再び「移動ツール」ダイアログで、今度は「垂直方向」に20を入力してコピー。「変形の繰り返し」で10組コピーされるまで繰り返します。これで出来上がり。この手順であれば、ショートカットを併用して、ものの10秒でおしまいです。

②変則解答。「整列」を使う

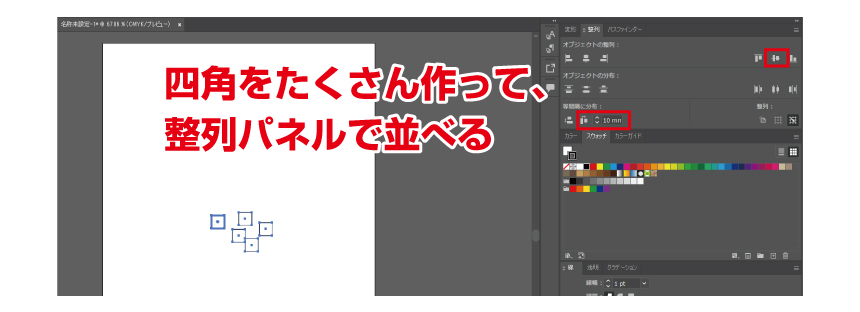

続いて「整列」を使うやり方。

四角を作ったらコピペでも何でもいいので10個に増やしましょう。

10個をすべて選択して1個をクリックして基準に取ります。

続いて「整列パネル」で水平方向に整列させ、「等間隔に分布」に10を入力してクリック。これでヨコに10個、四角が並びます。

続いて10個の四角をすべて選択してグループ化。このグループを10個に増やし、垂直方向に整列させて等間隔10mmに分布させれば完成。

①よりは工数はかかりますが、ちょっと「おっ」と思わせてくれるやり方ですね。

③初心者がやりがち。手作業で頑張る

手作業でやるとこうなります。

四角を作ったらコピペし、手作業でヨコにぴったり並べる。これを20個並べるまで繰り返し、終わったら1個置きに削除。終わったらそのカタマリをコピペしてタテにぴったり並べる。これを20組並ぶまで繰り返し、終わったら四角を1個置きに削除して完成。

めちゃめちゃ時間がかかりますね(笑)。

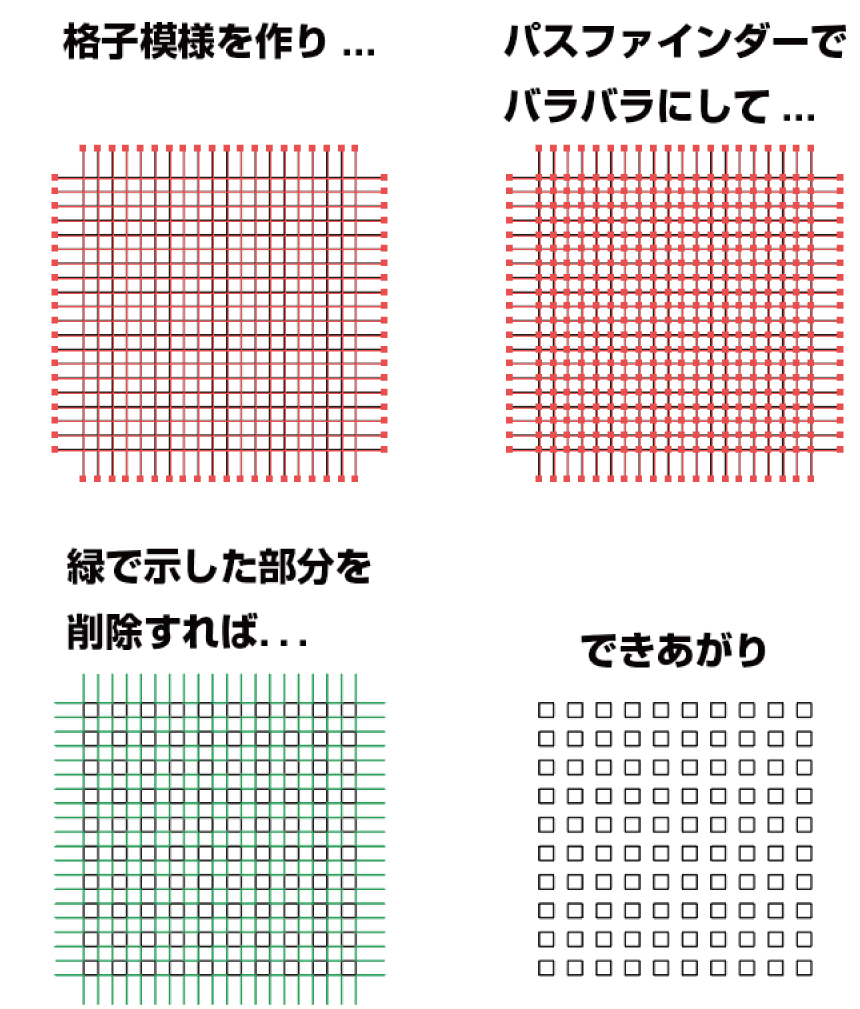

④曲芸的やり方。線から作る。

こんなやり方もあります。

まず水平線を引きます。300mmくらいでいいでしょう。これを①や②のやり方を使ってタテに20本並べます。

並んだらすべて選択して「回転ツール」で90度回転、コピーします。

ここで「パスファインダー」の「アウトライン」をクリック。線が透明になるので黒く色を付け直します。

そして「ダイレクト選択ツール」で図に示した線を選択して削除。出来上がりです。

ただ、見た目は整っているのですが、線が連結されておらずばらばら、四角1個ずつがグループになっているわけでもないので、その後の作業に支障が出そうですね。効率がいいわけでもないし、魅せることを重視した曲芸的な解法です。

以上が四角形100個問題でした。みなさまはどのようなやり方を思いついたでしょうか。

ちなみに、面接をしていた時には初心者の応募が多く、どうにかこうにか③で頑張ろうとした人が大半で、①②でサッとやれた人はほとんどいませんでしたねえ。ズバッと「わかりません!」なんていう人もいました(正直に言ってくれて、採用的にはむしろ好印象を持ちましたが(笑))。この問題、現役の使い手であっても、パターンとかを作り慣れている人じゃないとなかなか手間取るんですよね。

でも、出力データを作るというお仕事は、デザインセンスとか、「効果」メニューの理解とかはあまり必要なく、こういう問題の解き方をパッとアウトプットできる力のほうが大事なのです。

と、いうわけで今回もA山がお送りしました。

また会う日までお健やかにお過ごしください!