コンドットスタッフのA山です。

みなさまごきげんいかがでしょうか。

今回のお話は「紙」。紙の定型サイズについてご紹介しましょう。

紙には定型サイズがある

紙には定型サイズがあるというのをご存じの方は多いかと思います。そう、A判とB判です。コンドットでも、ポスターのご注文の際はこれら定型サイズから寸法を選んでいただくことができますよね。(定型サイズ以外でももちろんOKですが)

でも、このA判とB判が何を意味するのかというのは案外ご存じないのではないでしょうか。

A判もB判も、とある比率を縦横とした長方形です。その比率は「1:√2」。「白銀比」とも呼ばれ、人間が美しいと感じる比率の一つなんだそうです。特に日本を含むアジア圏で愛されてきた比率で、歴史的な芸術作品にも活用されているんだそうですよ。そういう意味では日本ともなじみ深い数字と言えるでしょう。

と、いうことで、縦横の比がこの白銀比になっている四角形のうち、ある決まった大きさのものをA判、B判と定めているということですね。

「紙」にぴったりの判型

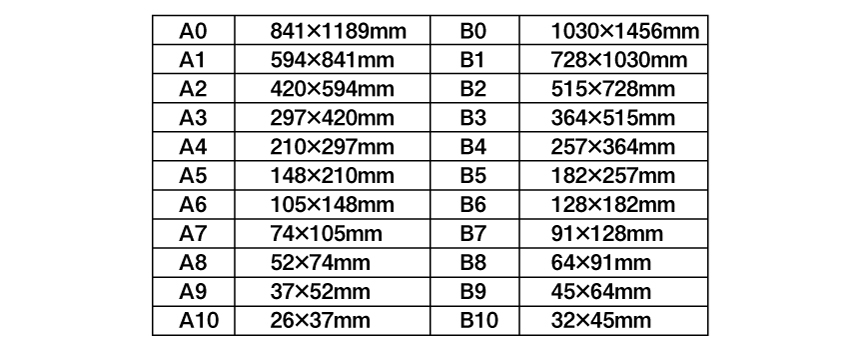

さて、上記白銀比の四角形のうち、以下の寸法をA判、B判といいます。

なんだかまとまりのない数字のように思えますが、実はビシッとした法則性があります。

それは「面積」。A判の一番大きな寸法である「A0」は面積がほぼ「1㎡」になっています。次の寸法「A1」は、面積がA0の半分。「A2」はA1のさらに半分です。

B判のほうはどうでしょう。さっそく掛け算した方もおられるでしょうか。面積を出すと、「B0」は「1.5㎡」です。「B1」は面積がB0の半分になっており、以下はずっと半分ずつです。

要するに、面積が「1㎡」になる白銀比の長方形を「A0」とし、以下、半分ずつの大きさの長方形たちを「A判」。「1.5㎡」を「B0」とする長方形たちを「B判」というわけです。これが「A判」「B判」の意味なんですね。

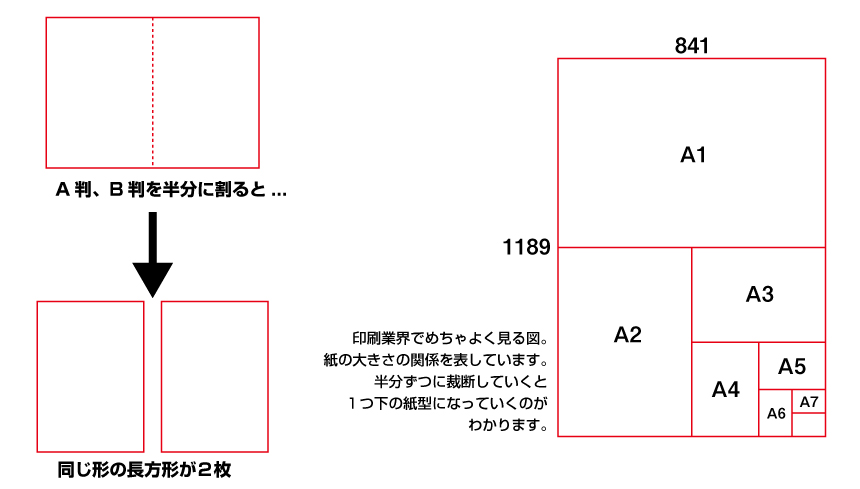

ここまででお気づきの方もおられるかと思いますが、白銀比の長方形の大きな特徴は、半分に割るとまったく同じ形状の長方形が2枚できるという点。この特性が、紙という商品には非常に適しているんですね。何しろ、A0の紙を生産すれば、あとは半分に切っていくだけで、A1でも、A2でも、A3でも、全部の寸法の紙を生産できる。しかも見た目も美しいのですから、実によく考えられています。

A判とB判

さいごに、A版とB判それぞれの特徴を軽くご紹介しましょう。

A判

歴史的には19世紀末にドイツの学者、オストヴァルド(Ostwald)さんが考案したものだそうです。国際規格となっていて、たくさんの国で使用されている判型です。なかでもA4判はオフィスなどでもっともよく使用される寸法で、みなさまもなじみが深いのではないでしょうか。ほか、A1はポスターなどによく使用されますね。A6はいわゆる文庫本のサイズです。

B判

江戸時代の美濃和紙の規格サイズ「美濃判」を由来とし、近代に入って確立された判型です。日本独自の規格だそうで、ほかに使用しているのは台湾や中国くらいだとか。

もっともよく見るのはB5判でしょうか。これは週刊誌やノートなどの判型です。ほか、B1は大型のポスターに使われていたり、B7がパスポートのサイズだったりしますが、総じてA判よりは目にする機会が少ない印象がありますね。

と、いうことで紙のサイズのお話でした。

それではみなさま、今回はA山がお送りしました。

また会う日までお健やかにお過ごしください!