コンドットスタッフのA山です。

みなさまごきげんいかがでしょうか。

フォントというのはかつては高価で(今でも単品で購入する場合は高価ですが)、基本フォントをそろえるのもなかなか投資が必要なものでした。いまはAdobeCCを契約していれば、ものすごい数のフォントを手軽に使うことができます。しかしそれだけに、テキストの扱いに迷うことも多いのではないでしょうか。

普通にテキストを打ち込んだだけなのになーんか読みにくいなー、とか…

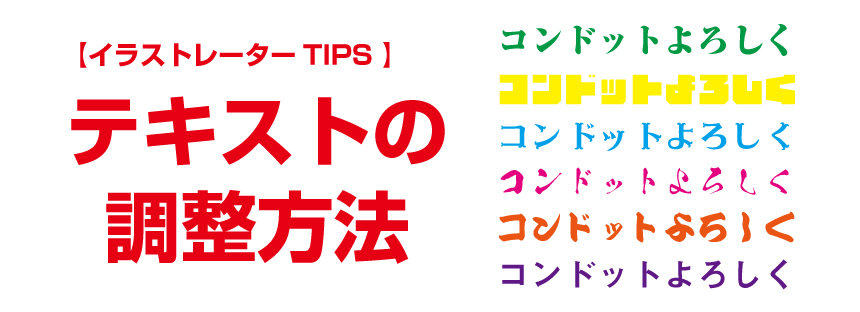

と、いうわけで、今回は「イラストレーターTIPS」。illustratorの「文字パレット」の機能と、それらの扱い方を軽くご紹介しましょう。

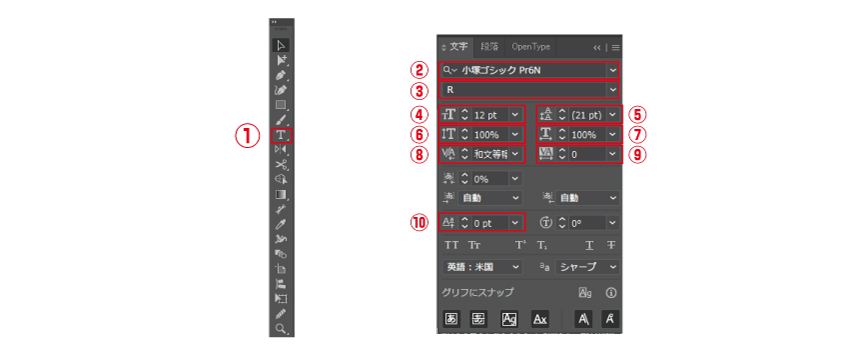

文字パレットの各種機能

下に掲載したのがツールパレットと文字パレットで、赤で囲んだ部分を今回は解説しましょう。

①テキストツール

テキストを打ち込むためのツールです。ここを選んで作業領域をクリックするとテキストを打ち込めます。

②フォント名

ここでフォントを選べます。テキストツールもしくは矢印系のツールでテキストを選択し、ここでフォントを選びましょう。

③フォントファミリー

フォントの中での種類を選びます。基本的にはそのフォントの「太さ」を選ぶものと思えばよいでしょう。

④フォントサイズ

フォントサイズを選べます。6pt(ポイント)から72ptまで表示されますが、それ以下の数字やそれ以上の数字を直接打ち込むこともできます。

とはいえ、6ptより下のサイズは(フォントにもよりますが)相当読みづらくなるので、あまり使う機会はないでしょう。

⑤行間

テキストの行間を調整します。普通に文字を手書きする感覚だと行間は狭いほうがいいと思いがちですが、実はデザイン上は行間が広いほうが読みやすくなります(おうちにある印刷物を確認してみてください)。とくに一枚もののデザインの場合は、手書きの間隔よりも行間は広めにとったほうがいいでしょう。

⑥⑦長体・平体

「長体」とは文字を縦長に、「平体」は文字を横長に変形させます。いずれもパーセンテージで指定できます。

文字を変形させて雰囲気を変える等、デザイン的に使用することが主ですが、見た目が逆に悪くなることが多いので使いどころには注意したほうがいいでしょう。

また、レイアウト的にスペースが必要な時、わずかに長体や平体をかけてスペースを確保するような使い方もします。5%くらいの変形だとあまり違和感が出ないものです。

⑧⑨カーニング・トラッキング

カーニングは文字と文字の間を狭めたり広げたりする機能。トラッキングは選択テキスト全体について文字間を調整する機能です。(短文の場合は両者の違いが分かりづらいですが…)

長文の場合はトラッキングでやや文字間を狭めてやるのが読みやすいと言われていますが、フォント種類や文章量等、状況によりますね。

⑩ベースラインシフト

テキストのベースラインに対し、文字を上下させる機能です。ひらたく言うと、テキストを1文字単位で上げ下げできる機能ですね。

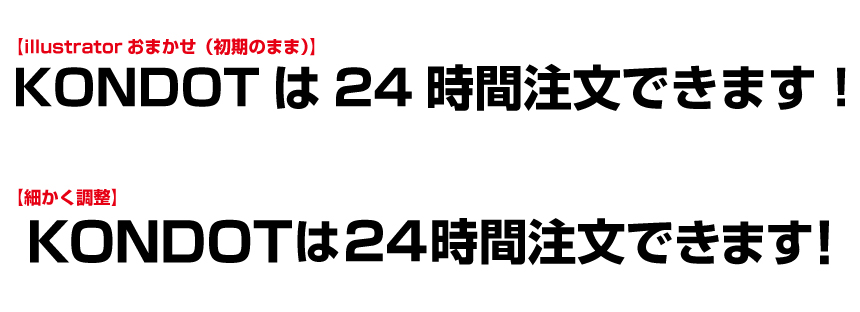

見出しやキャッチコピー等、少ない文字数の場合は特にですが、illustratorおまかせの状態では文字間に違和感が出ることがあります。その場合はカーニングで1文字ずつ調整するのが基本ですね。

また、カタカナ、ひらがな、漢字、英字等、さまざまな文字種が混合している場合は文字がガタガタに見えることもあるので、そういう場合はベースラインシフトで調整してやります。併せてフォントサイズも調整することが多いです。

こんな感じで、じつはテキストの塊というのは1文字ずつ細かく調整することが多いんです。覚えておくとよいでしょう。

文字パレットのほかの箇所は概念が難しかったり、長文の時に使うものだったりするので今回は触れません。なにしろデザインにおけるテキストの扱い(専門的には「文字組み」といったりします)というのはきわめて奥が深いものです。じっさい、A山もほんのさわりくらいしかわかってません(笑)。

もしも本格的に興味が出てきたかたはきちんとした解説書で学ぶことをお勧めしますよ。自己流で突き通すよりはかなり効率が上がるはずです。

と、いうわけで、今回もA山がお送りしました。

また会う日までお健やかにお過ごしください!